Si vous avez parcouru mon site et pris connaissance de son contenu, le nom de Saint-Mars ne doit plus vous être inconnu. Il a été le légendaire geôlier du non moins légendaire Masque de fer sur l’île Sainte-Marguerite.

Mais sa carrière ne s’est pas arrêtée là. Saint-Mars a été promu Gouverneur de la prison de la Bastille (légendaire, elle aussi).

Il n’y est pas venu seul.

Le 18 septembre 1698, un mystérieux prisonnier l’accompagne, le visage couvert non pas d’un masque de fer, mais d’un loup de velours noir.

Le Lieutenant de roi qui officie à la Bastille, Etienne Du Junca, fort intrigué, note le soir même sur le registre des Entrées :

« Du jeudi 18 de septembre à trois heures de l’après-midi Monsieur de Saint-Mars, gouverneur du château de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée venant de son gouvernement des Iles Sainte-Marguerite et Honorat, ayant avec lui dans sa litière un ancien prisonnier qu’il avait à Pignerol lequel il fait tenir toujours masqué dont le nom ne se dit pas … »

Cinq ans plus tard, ce prisonnier meurt subitement et Du Junca inscrit sur son registre des Sorties :

« Du même jour lundi 19 de novembre 1703 : le prisonnier inconnu toujours masqué d’un masque de velours noir, que Monsieur de Saint-Mars gouverneur gardait depuis longtemps, lequel s’étant trouvé hier un peu mal en sortant de la messe il est mort ce jour d’hui vers les dix heures du soir. Sans avoir eu une grande maladie. »

Quant à Saint-Mars, il fait enfin inscrire un nom sur le registre de l’église Saint-Paul dont le cimetière accueille les détenus morts à la Bastille :

« MARCHIALI »

Et son âge :

« 45 ans environ »

J’ai pour ma part relevé plusieurs anomalies qui entourent cet énigmatique prisonnier au masque de velours. Je vous les soumets.

Première anomalie

En 1698, à peine arrivé dans son nouveau gouvernement de la Bastille, Saint-Mars va confier au Lieutenant Du Junca un secret d’État : l’homme masqué qui l’accompagne est un prisonnier qu’il avait à Pignerol lequel il fait tenir toujours masqué dont le nom ne se dit pas.

C’est le portrait même du Masque de fer tel que rapporté par les témoins de son arrivée à l’île Sainte-Marguerite.

Tout pourrait laisser donc penser que le Masque de velours et le Masque de fer ne sont qu’une seule et même personne. Du Junca consigne ces informations confidentielles dans son registre des Entrées. Et, de nature communicative, en agrémente sans doute ses conversations les jours suivants.

Un secret d’État devenu un sujet de conversation. Étrange, non ?

Deuxième anomalie

Quand le Masque de fer a été transféré vers l’île Sainte-Marguerite qui a vu naître sa légende, toutes les précautions ont été prises pour le dissimuler des regards jusqu’à ce qu’il soit enfermé dans sa cellule.

Des années plus tard, quand le Masque de Velours a été transféré de l’île Sainte-Marguerite à la Bastille, il a été vu dans les auberges et les hôtelleries tout au long de la route.

Ce n’est pas tout.

Sur l’île Sainte-Marguerite, la messe était dite au Masque de fer à travers la triple porte d’une cellule qu’il ne quittait jamais, afin que personne ne puisse jamais le voir, pas même le prêtre.

A la Bastille, le Masque de velours se rendait chaque dimanche à la chapelle, sous escorte, devant le regard ébahi de nombreux témoins.

De l’emmurement, nous voilà passés à l’exhibition. Étrange, non ?

Troisième anomalie

A la mort du Masque de velours, à la Bastille, en 1703, Saint-Mars fait inscrire le nom du prisonnier : MARCHIALI.

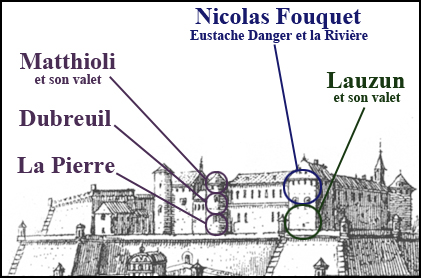

« Marchiali » est la version francisée de « Matthioli », c’est communément admis par tous les historiens aujourd’hui. Or, Matthioli a été l’un des prisonniers d’État dont Saint-Mars a eu la garde non seulement sur l’île Sainte-Marguerite, mais aussi, des années plus tôt, au donjon de Pignerol.

On aurait donc mentionné dans un registre d’église le nom d’un prisonnier « dont le nom ne se dit pas » ?

Étrange, non ?

Quatrième anomalie

Toujours sur le registre de l’église Saint-Paul, un âge a été indiqué : « 45 ans environ« .

Or, nous connaissons la date de naissance de Matthioli, il avait 63 ans en 1703. Il a donc été rajeuni de 18 ans, ce qui n’est pas une petite différence.

Étrange, non ?

Cinquième anomalie

Et non des moindres : aucun historien, jamais, n’a relevé ces étrangetés.

Mais pourquoi ?

Aujourd’hui, tous les historiens s’accordent à dire – et je les rejoins – que Matthioli ne peut PAS être le Masque de fer de Sainte-Marguerite. Son arrivée sur l’île est ultérieure à celle du prisonnier légendaire, les correspondances ministérielles (qu’on peut de nos jours consulter aux Archives) le prouvent.

Mais à l’époque où ces événements se sont produits, il y avait beaucoup de rumeurs contradictoires, et aucune preuve de rien.

A quoi rime alors cette parodie du Masque à la Bastille ? Pourquoi ?

J’y ai vu une intention émanant du pouvoir ministériel : semer la confusion parmi les contemporains, mettre en scène un nouveau Masque, lui attribuer un faux anonymat pour mieux révéler son nom tout en faussant son âge.

Et ça a marché. Pendant longtemps, on a cru que Matthioli était à la fois le Masque de Velours de la Bastille et le Masque de fer de Sainte-Marguerite.

Tant qu’on se focalisait sur lui, on s’éloignait de l’identité du vrai Masque de fer, telle que je la conçois : Nicolas Fouquet.

De fait, si Fouquet avait été, en plus du Masque de fer sur l’île, le Masque de Velours à la Bastille, il aurait eu 88 ans en 1703. Soit le double de l’âge mentionné par Saint-Mars dans le registre mortuaire.

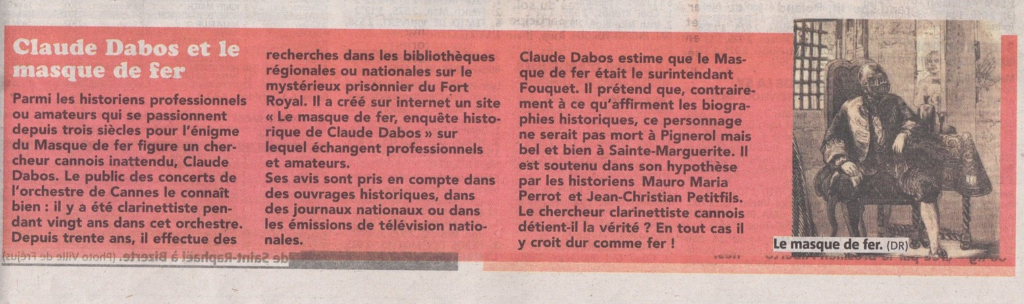

Le tour est joué. Il fonctionnera encore en 1987 au Colloque de Cannes dédié au Masque de fer. Mauro Maria Perrot, de la Societa Historica de Pignerol, y déclarera :

« Fouquet ne peut pas avoir été le Masque de fer. En 1703, il aurait eu 88 ans. Dans l’acte d’inhumation de ce personnage mystérieux, on parle d’un homme d’environ 45 ans ; il n’est pas possible de confondre un homme de 45 ans avec un vieillard de 88 ans. »

Mauro Maria Perrot, avec qui j’ai eu le privilège de correspondre, a reconsidéré les choses depuis. Dans La Maschera di ferro qu’il a publié en 1998, il rétablira Nicolas Fouquet comme Masque de fer.